賃上げを実現するための業務改善助成金を活用した経営戦略

1. はじめに

最低賃金の上昇が続く中、小規模事業者や中小企業にとって、賃上げと経営のバランスを取ることが重要になっています。本記事では、厚生労働省「『賃上げ』支援助成金パッケージ」の根幹部分を占めている「業務改善助成金」の活用方法について解説し、助成金を活用した経営戦略を考えます。

「助成金は複雑で手続きが面倒」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、適切な準備と戦略を立てることで、経営負担を減らしつつ生産性向上のチャンスを掴むことができます。実際に、助成金を活用して事業を成長させた企業も多くあります。本記事を通じて、助成金の具体的な仕組みや活用ポイントを理解し、賢く経営に活かしていただければと思います。

なお、助成金制度は随時改正が行われますので、申請を検討される際には最新の情報を入手されるようお願いいたします。

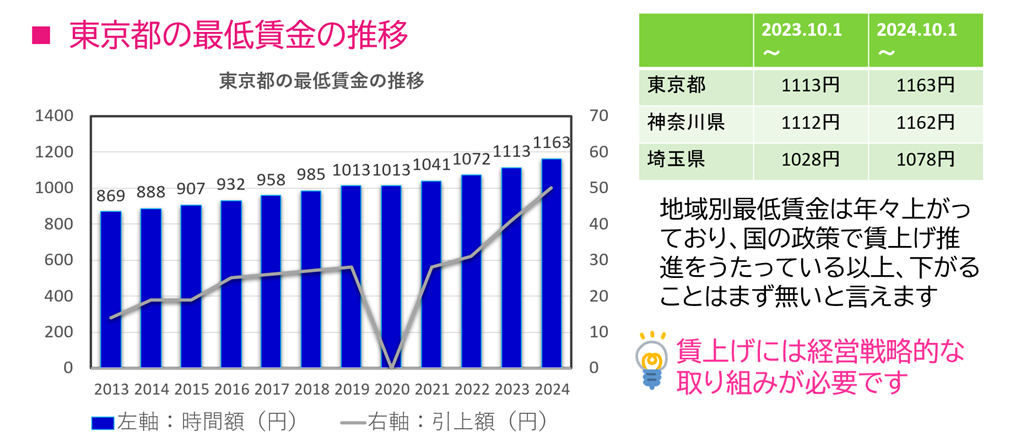

2. 最低賃金の動向

最低賃金は毎年改定され、特に大都市圏では高位に推移しています。東京都の最低賃金の推移を示したグラフを見ると、その変化が一目瞭然です。また、東京都、神奈川県、埼玉県の最低賃金については比較表を参照すれば、地域ごとの違いも理解いただけると思います。

9月30日までは既存の最低賃金が適用されますが、10月1日からは新しい最低賃金が適用されるため、企業はこの変化に対応する必要があります。報道などで耳にされているかと思いますが、最低賃金は国の政策として引き上げが推進されており、今後も引き下げられることはほぼ考えられません。

この最低賃金の上昇は、企業にとって避けられない課題ですが、単に人件費の増加として捉えるのではなく、経営戦略の一環として対応することが求められます。適切な対策を講じることで、従業員の満足度向上や業務の効率化につなげることが可能です。

3. 業務改善助成金とは

業務改善助成金は、企業が生産性向上につながる設備投資を行い、一定額以上の賃上げを実施する際に、その投資費用の一部を助成する制度です。厚生労働省が管轄し、各都道府県の労働局が窓口となっています。

(1)助成金の特徴

1) 競争型の補助金とは異なり、一定の要件を満たせば支給される可能性が高い。

2)対象は中小企業・小規模事業者・個人事業主で、労働者を雇用していることが条件。

3)地域の最低賃金との差額が50円以内の労働者のいる事業場が対象。

4)助成金の対象となる投資は、生産性向上に寄与する設備やシステム導入など。

5)賃上げを行う労働者の業務と設備投資の業務が直接関係なくても助成対象となる。

6)経営コンサルティング費用も助成対象に含まれる場合がある。

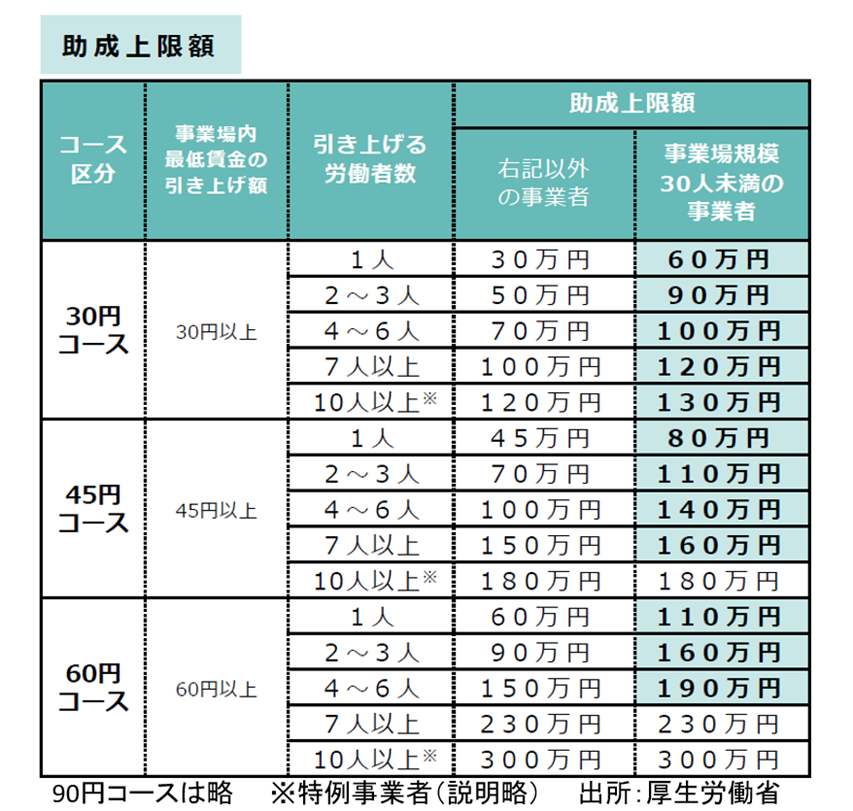

(2)助成金額の決定方法

助成金額は、企業が行う賃上げの額に応じた「コース」によって決まり、それぞれのコースにおいて、対象となる労働者の人数に応じて助成の上限額が設定されています。

具体的には、賃上げ額が高いほど、また賃上げ対象となる従業員が多いほど、助成の上限額も大きくなる仕組みです。ただし、助成額は単純に上限額が支給されるわけではなく、設備投資額に基づく助成対象経費と、助成率(通常4分の3)のどちらか少ない方が実際の助成金額となります。

4. 業務改善助成金の活用方法

助成金を活用する際のポイントは、「賃上げの対象となる従業員」と「設備投資の内容」を戦略的に決定することです。

(1)戦略的な活用が重要

業務改善助成金は助成率が高いものの、投資額と助成金額のバランスを考慮しなければ最適な活用ができません。助成金の最大限の活用には、設備投資額や事業の実情に合った計画を立てることが不可欠です。例えば、設備投資を過小にすると助成金の上限を十分に活用できず、逆に過大にすると、自社の資金負担が増えるため、適切なバランスを考慮する必要があります。

また、助成金を活用することで、単なるコスト負担ではなく、事業の生産性向上を実現することが可能になります。効果的な設備投資と組み合わせることで、経営全体の改善につなげていくことが重要です。

(2)活用事例

例えば、製造業では新しい生産機械の導入、オフィス業務では業務効率化のためのシステム投資など、多岐にわたる活用方法があります。最近では、飲食業において、キャッシュレス決済対応の新型食券販売機を導入する際にこの助成金を活用した事例に関与しました。

前の段で述べましたが、他の補助金には無い特徴として、設備投資により労働の改善を行う業務と、賃上げ対象となる労働者との間に、直接的な業務関係がなくとも助成対象となるケースがあります。事業者にとって使い勝手の良い助成金であると言えます。

5. 申請の流れと注意点

業務改善助成金の申請プロセスは、一般的な補助金と大きな違いはありません。ただし、申請前にしっかりと準備を整え、適切なスケジュールで進めることが重要です。以下、具体的な申請の流れと注意点について解説します。

(1)申請の流れ

1)申請書・事業実施計画書の作成

まず、申請に必要な書類を作成します。これには、賃上げ計画や設備投資の詳細が含まれます。

2)都道府県労働局への提出(電子申請可能)

助成金の申請は、各都道府県の労働局が窓口となります。電子申請が可能なため、迅速な対応が可能です。

3)審査・交付決定通知の受領

労働局での審査が完了すると、交付決定通知が届きます。この通知を受け取る前に設備投資を行うと助成の対象外となるため、注意が必要です。

4)設備導入・賃上げの実施

交付決定後、計画に基づき設備投資や賃上げを実施します。その後、一定期間事業を継続し、効果を検証します。

5)事業実績報告書の作成・提出

助成金の最終手続きとして、実施内容を報告する「事業実績報告書」を作成し、提出します。こちらも電子申請が可能です。

6)助成金の支給

助成額が確定し、指定の口座に助成金が振り込まれます。

(2)申請時の注意点

1)交付決定前の設備投資は助成対象外

申請前に設備投資を行ってしまうと、助成金を受け取れません。事前にしっかりとスケジュールを立て、交付決定を待ってから設備導入を進めましょう。

2)助成金は後払い

助成金は後から支給されるため、設備導入や賃上げに必要な資金は、あらかじめ用意しておく必要があります。

3)最低賃金改定前後の申請スケジュールに注意

毎年10月には最低賃金の改定が行われます。この時期には高度な判断が求められるため、事前に専門家と相談しながら進めるのが望ましいです。

(3)経営コンサルタントの活用を推奨

助成金を活用することで、労務費負担が増大する可能性があります。そのため、経済合理性を考慮した戦略が不可欠です。中小企業診断士や経営コンサルタントを活用し、無駄のない投資計画を立てましょう。

また、申請書には「生産性向上」や「労働能率の増進」につながる具体的な施策を記載する必要があります。企業の実情を整理し、説得力のある計画書を作成することが求められます。

(4)自社での申請も可能

助成金の申請は、事業者自身で行うことも可能です。適切な手順を踏めば、外部の専門家に依頼せずとも申請できるため、コスト削減にもつながります。 さらに、電子申請の詳しいマニュアルが公開されており、一度経験しておけば、他の補助金申請にも役立てることができます。

6. 助成金申請のポイント

助成金を最大限に活用するには、単に申請するだけではなく、経営戦略としての視点を持つことが重要です。特に「投資効率の最大化」と「最低賃金改定とのスケジュール調整」は、申請時にしっかりと考慮すべきポイントとなります。

(1)助成金の投資効率を考える

業務改善助成金は、最低賃金の引き上げと生産性向上を支援する制度ですが、受給できる助成金の額と、それに伴う投資額のバランスを見極めることが大切です。

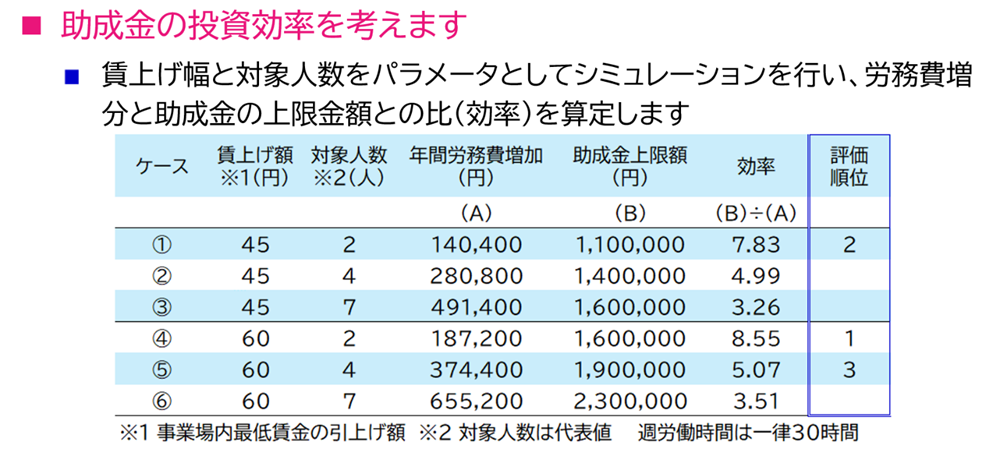

1)投資効率のシミュレーションが重要

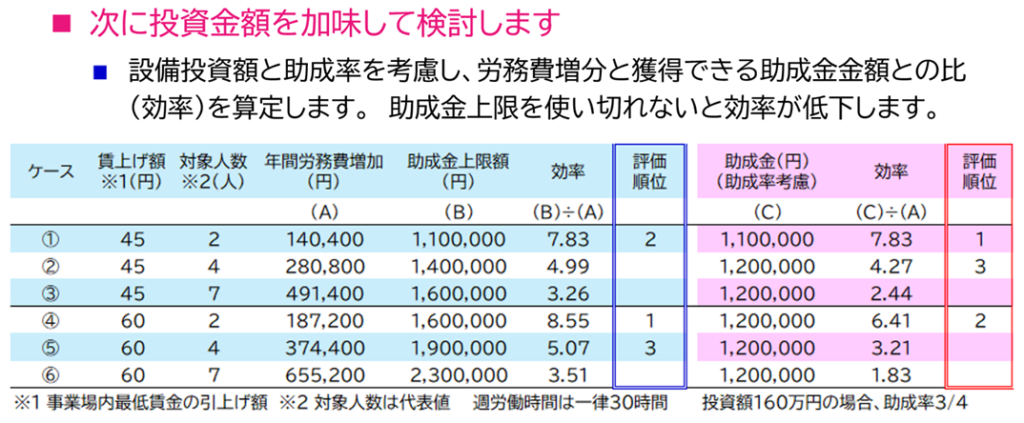

助成金の活用にあたっては、「賃上げ額」「対象労働者の人数」「設備投資額」の3つの要素を基にシミュレーションを行い、投資対効果を見極めることが求められます。

例えば、賃上げ幅と対象労働者の数を変えた場合の労務費の増加をシミュレーションすることで、年間の追加人件費がどの程度増えるのかを算出できます。ここでは、労働者の労働時間は全員週30時間として計算しましたが、実際の労働条件に合わせた計算が必要です。

また、助成金の上限額はコースごとに設定されており、対象となる賃上げ労働者の人数によって異なります。年間の労務費増加額に対して、受け取れる助成金の割合(投資効率)を分析することで、最も合理的な申請方法を選択できます。

2)設備投資額と助成率を考慮する

助成金の助成率は通常4分の3ですが、申請する設備投資額によって、最終的に受け取れる助成金の額が変動します。例えば、投資額160万円で助成率4分の3とした場合、受け取れる助成金の額は120万円となります。

しかし、助成金の上限を超える金額の設備投資を行っても、それ以上の助成を受けることはできません。一方で、投資額が少なすぎると、助成金の上限を十分に活用できず、投資効率が低下する可能性があります。

そのため、シミュレーションを活用し、最適な助成金申請のバランスを見極めることが成功のカギとなります。

(2)最低賃金アップとの関係

最低賃金の改定時期を見据えたスケジュール設定は、助成金を活用する上で非常に重要なポイントです。

1)最低賃金改定とのタイミング調整

最低賃金の改定は毎年10月1日に行われます。このタイミングを考慮せずに助成金を申請すると、想定以上の賃上げが必要になり、計画が狂ってしまうリスクがあります。

具体的には、以下の4つの日付がポイントとなります。

①交付申請を行う日

②賃金を引き上げる日

③事業の完了日

④最低賃金改定日(10月1日)

助成金のルール上、賃上げ実施日が最低賃金改定後(10月1日以降)になると、改定後の新しい最低賃金を基準にした賃上げが求められます。結果として、想定よりも賃上げ額が増加し、負担が大きくなる可能性があるため、慎重な計画が必要です。

2)最適なスケジュールを立てる

10月1日の最低賃金改定の影響を受けないためには、最低賃金改定の1か月以上前(8月末~9月初旬)までに事業を完了させるのが理想的です。これにより、助成金の適用条件が変わるリスクを最小限に抑えることができます。

「9月30日までに賃上げすれば良いのか?」「もっと早く賃上げした方が有利なのか?」といった疑問を持たれる方も多いですが、実際には事業の実情に応じた柔軟なスケジュール設定が重要になります。

助成金を最大限活用するためにも、余裕を持ったスケジュールでの申請を心がけましょう。

7. 助成金申請のサポートについて

業務改善助成金の申請には、正確な書類作成と適切な手続きを踏むことが重要です。しかし、申請に不慣れな企業にとっては、「どこまで自社で対応できるのか」「専門家に依頼すべきか」といった疑問が生じるかもしれません。

(1) 申請書の作成や提出は自社でも可能

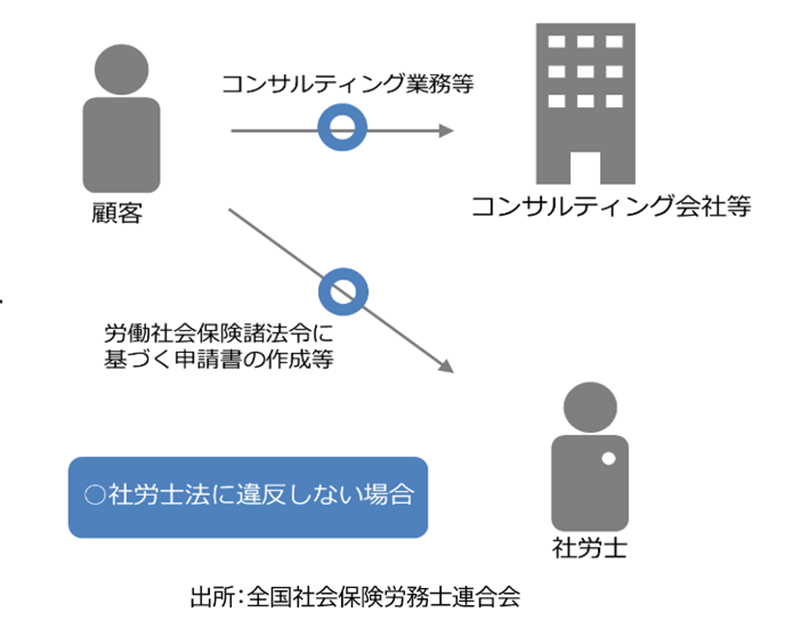

助成金の申請書類作成や事務手続きの代行は、社会保険労務士の独占業務に該当します。そのため、企業が外部に依頼する場合は、社会保険労務士と契約を結ぶ必要があります。

ただし、申請代行には費用がかかるため、可能であれば自社で申請書を作成し、電子申請を行うのがコスト面で有利と考えられます。

(2)経営戦略のコンサルティングは別途活用可能

一方で、助成金の活用に関する経営戦略の助言や業務改善のコンサルティングは、社会保険労務士の独占業務には該当しません。

例えば、以下のような課題については、コンサルタントのサポートを受けることで、より効果的な助成金活用が可能になります。

①助成金を最大限に活用するための設備投資計画の立案

②賃上げの適切なタイミングと影響シミュレーション

③業務改善を通じた生産性向上策の具体化

厚生労働省の公式資料を読んでも、「実際にどう活かせばいいのかわからない」「自社の業務にどう当てはめるべきか悩む」といった声も多く聞かれます。このような場合は、専門家に相談することで、企業の状況に応じた最適な助成金活用プランを設計することができます。

また、既に顧問の社会保険労務士がいる場合は、経営コンサルタントとも連携しながら、より効果的な申請を進めることが可能です。

助成金は単なる財政支援ではなく、企業の成長や競争力強化のための戦略ツールとして活用できます。適切なサポートを受けながら、最大限に活用していきましょう。

当会のご支援について

当会では経営コンサルティング、IT導入・活用、補助金・助成金などの申請に関するご支援、事業計画書作成などのご支援をしております。

ご相談は、お問い合わせフォームからお願い致します。

お気軽にお問合せ下さい!

お問い合わせ

当会やご支援内容に関するご相談、ご入会に関する申請方法などお問い合わせ下さい。